図書館所蔵お薦めアルバム①Jazz 名盤

ジャズっていう音楽は、もうほとんどクラシックと呼んでも良いものですね。

もちろん、今でも若いミュージシャンはたくさんいて、素晴らしいアルバムを発表してはおりますが、1940年代後半から60年代前半にかけて激しく盛り上がった、熱に浮かされたような高揚感と、張り裂けそうなエネルギー感はとても味わえる物ではありません。

という訳で、今でもジャズファンの多くの方は、当時残された名盤と呼ばれる物を好んでお聴きになられる訳です。

当然私もそれらのレコードをそれなりの枚数所有していたのですが、CDに切り替わった今、再び買い揃えるなんて事はとても不可能な事だった訳ですが、稲城市立中央図書館出現のおかげで、それらを再度聴く事が出来るようになりました。

当時活躍していたミュージシャンは、各人何枚もの名アルバムを残しているのですが、それらのうちのかなりの数のアルバムが図書館の棚に並んでいます。

おかげで、私も迷わず全てのレコードを手放す決心がつきました。

これら図書館所蔵の名アルバム、特に私が気に入った物を中心に紹介していきたいと思います。

|

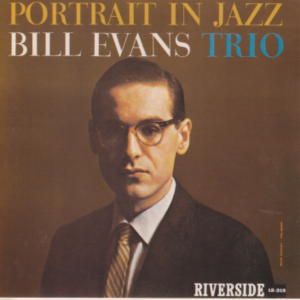

超有名なピアニスト 「ビル・エバンス」の 『ボートレイト・イン・ジャズ』です。 スコット・ラファロ(b)、ポール・モチアン(ds)とのトリオは、ピアノトリオ史上最高と言っても過言ではないと言える位、完璧な演奏を聴かせてくれます。 特にラファロとの絡みは、その他のユニットに於けるピアノとベースの掛け合いとは全く違う、独特の世界を出現させます。 このアルバムを録音した前年に、自身が参加していたマイルスのセクステットが 『カインド・オブ・ブルー』 というアルバムでモード奏法を完成させますが、これにビル・エバンスが果たした役割は非常に大きいと言われ、確かにその独特のピアノはアルバム全体の雰囲気を支配していたように感じられましたが、このアルバムでもそれに相通じるテイストが色濃く滲み出ています。 |

|

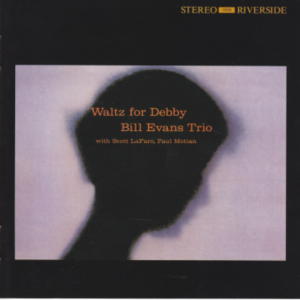

そして、そして、これこそが超有名なライブアルバム 『ワルツ・フォー・デビィ』 です。 ニューヨークのビレッジ・バンガードで録音されたのですが、あまりの客のマナーの悪さに、本人大嫌いなアルバムだったそうです。確かに客の態度がひどすぎる。ほとんどしゃべり声が聞こえっぱなし。大きな笑い声まで入っています。 CDになり、当日録音された別テイクが何曲か追加されていますが、エバンスの投げやりな演奏や、モチアンの怒りのドラミング等が聴きとれます。 この日の録音の10日ほど後に、スコット・ラファロが自動車事故で他界してしまい、この録音がこのトリオの最後の物となってしまいました。 |